Krisen und Katastrophen wie Pandemien, durch den Klimawandel bedingte Extremwetterereignisse oder geopolitische Lagen sind gekennzeichnet durch ihre Zunahme, ihr gleichzeitiges Auftreten und Komplexität. Dabei können nicht nur physische, sondern auch psychosoziale Folgen für die Bevölkerung entstehen. Dies erfordert eine systematische Beobachtung möglicher psychosozialer Auswirkungen und die Identifikation vulnerabler Bevölkerungsgruppen. Ein wesentliches Ziel besteht in der evidenzbasierten Entwicklung von Strategien zur Minderung negativer Folgen und zur Erhöhung gesamtgesellschaftlicher Resilienz.

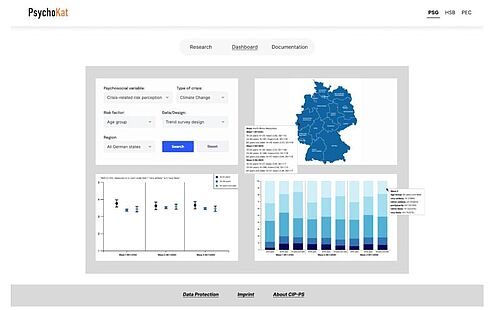

Die im BMFTR-geförderten SIFO-Projekt PsychoKat entstandene Schriftenreihe „Psychosoziale Lage im Bevölkerungsschutz – Grundlagen, Daten und technische Umsetzung.“ gibt in zahlreichen Beiträgen einen umfassenden Einblick in das Thema des psychosozialen Lagebilds in Krisen und Katastrophen aus verschiedenen theoretischen und multi-methodischen Blickwinkeln.

Nach einem Vorwort des ehemaligen MdB Ingo Schäfer wird erläutert, wie ein psychosoziales Lagebildmonitoring entwickelt und visualisiert werden kann. Weitere Beiträge beinhalten u.a. die Themen der Wahrnehmung multipler Risiken, des Hilfesuchverhaltens, psychosozialen Krisenmanagements sowie Schutzverhaltensweisen und psychosoziale Notfallversorgung in Krisen.

Zentrale Handlungsempfehlungen entlang des Rahmenmodells COPRA:

Die Ergebnisse des Sammelbands adressieren Zielgruppen aus Praxis (Behörden und Politik) sowie Theorie und dienen der Ableitung praktischer und wissenschaftlicher Implikationen.

Wir bedanken uns bei allen Autor:innen sowie bei den Projektpartnern Deutsches Rotes Kreuz und Fraunhofer FOKUS für die Mitarbeit an unserem Sammelband.

Die Publikation ist ab sofort online zugänglich unter

https://leopard.tu-braunschweig.de/receive/dbbs_mods_00079205

Lars Gerhold, Sebastian Sterl, Elisabeth Glunz, Daniela Stelzmann & Johanna Karge (Hrsg.) (2025). Psychosoziale Lage im Bevölkerungsschutz – Grundlagen, Daten und technische Umsetzung. Braunschweig: Forschungsforum Öffentliche Sicherheit, Technische Universität Braunschweig (Schriftenreihe Sicherheit 30). DOI: doi.org/10.24355/dbbs.084-202509231117-0

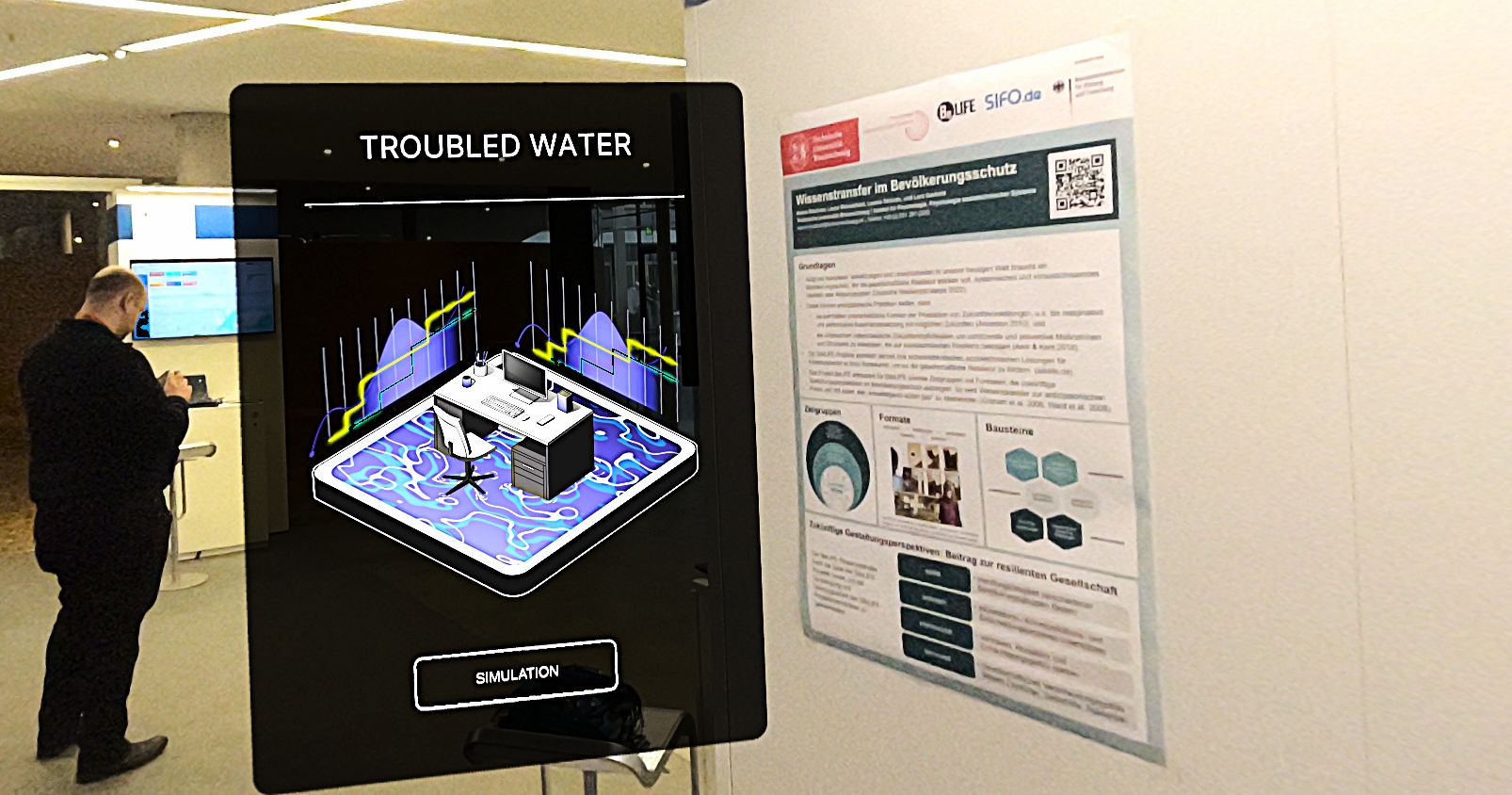

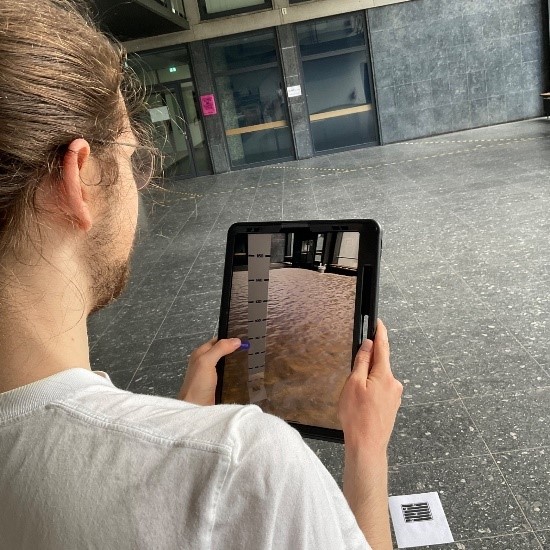

In den vergangenen Wochen konnten wir unseren Prototyp Troubled Water auf zwei spannenden Veranstaltungen vorstellen und in unterschiedlichen Kontexten mit Fachpublikum diskutieren. Unser Fazit: Das Potenzial unseres immersiven Simulationsansatzes wird erkannt – die Darstellung einer Überflutungssituation kann einen wertvollen Beitrag zur Sensibilisierung für extreme Wetterereignisse und die Relevanz von Katastrophenschutz leisten.

Auf der INTERXR in Braunschweig, die unter dem Motto “Immersive Worlds – Real Education?” stattfand, hatte das gesamte STS Lab die Gelegenheit, immersive Prototypen im Bereich der Bildungstechnologien zu testen und zu diskutieren. Der interdisziplinäre Austausch mit anderen Entwickler:innen, Pädagog:innen und Wissenschaftler:innen zeigte, wie vielfältig die Einsatzmöglichkeiten von XR-Technologien im Bildungsbereich sind – und wie groß der Bedarf an fundierter Forschung zur Wirksamkeit solcher Formate ist.

Beim XR Symposium (#wuertual25) in Würzburg kamen Forscher:innen aus der Psychologie, der Human-Computer Interaction (HCI) und angrenzenden Disziplinen zusammen, um gemeinsam Einblicke in die vielfältigen Perspektiven der Forschung mit und über immersive Technologien zu diskutieren. Neben Troubled Water wurde hier auch ein weiterer spannender Projektstand aus unserem Team vorgestellt: Leonie Terfurth präsentierte ihre aktuellen Forschungsergebnisse im Projekt “Virtual Crowds, Same Decisions? The Influence of Immersion and Agent Realism on Individual Evacuation Behavior”.

Wir bedanken uns herzlich bei den Veranstaltungsteams für die hervorragende Organisation – der Austausch mit Fachkolleg:innen war äußerst inspirierend und motivierend für die Weiterentwicklung unserer Projekte!

... als ich vor über 20 Jahren meinen akademischen Weg begann, war davon noch kaum die Rede. 2009 mit Start der Arbeit des Forschungsforum Öffentliche Sicherheit als wissenschaftlicher Schwester des Zukunftsforum Öffentliche Sicherheit e.V. haben wir begonnen, intensiver wissenschaftliche Erkenntnisse an Entscheider:innen aus Politik und den Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben zu kommunizieren: 4seitige Managementfassungen, eine kostenlose Schriftenreihe https://lnkd.in/dvNyfcnY und viele Workshops und Gespräche run um Themen der zivilen Sicherheitsforschung. Einige Jahre später haben wir gemeinsam mit Fraunhofer FOKUS das erste Demolabor geöffnet, aus welchem heute das Zukunftslabor Sicherheit im Einstein Center Digital Future in der Wilhelmsstr. in Berlin entstanden ist. Hier zeigen wir Ergebnisse aus der Sicherheitsforschung mit einem besonderen Fokus auf digitale sicherheitskritische soziotechnische Systeme.

Seit mehr als 15 Jahren darf ich immer wieder insbesondere mit politischen Entscheider:innen aus dem Deutscher Bundestag zusammenkommen, um über Sicherheitsforschung zu sprechen. Am liebsten mit meinem Kollegen Jochen Schiller als Team "Sozio-" (ich) "technik" (er). Und auch nach all der Zeit ist es immer noch etwas Besonderes. So, wie in der vergangenen Woche, als unsere Leiterin des Forschungsforum Öffentliche Sicherheit Dr. Naomi Shulman und ich wieder die Gelegenheit hatten, alte und neue Abgeordnete in unserem Steuerungskreis zu begrüßen: Leon Eckert (B'90/Grüne), Rasha Nasr (SPD), Jan Köstering (Linke) und Prof. Dr. Günter Krings (CDU). In der konstituierenden Sitzung des Beirates des Zukunftsforum Öffentliche Sicherheit e.V. begrüßten Albrecht Broemme und Wolfgang Lohmann die MdBs sowie die Vertreterin des BMFTR, Abteilungsleiterin Alexandra-Gwyn Paetz.

Wir freuen uns auf den zukünftigen Austausch und die Besuche in unserem Lab!

Frühstück mit Abgeordneten des Deutschen Bundestages und dabei über Forschung reden? Klar! Gern hat Prof. Dr. Lars Gerhold die Einladung des Malteser Hilfsdienstes zum parlamentarischen Frühstück am 9.7.2025 angenommen. Thema der gut besuchten Runde in der parlamentarischen Gesellschaft war "Stärkung des Bevölkerungsschutzes in Deutschland". Nachdem Impuls von Präsident Khevenhüller durfte Prof. Gerhold in seinem Vortrag "Die Bevölkerung im Bevölkerungsschutz: Zwischen Eigenverantwortung und Vollkaskomentalität" Einblicke in die Forschungslandschaft geben.

Dabei hat er den Abgeordneten aller Fraktionen seine Wünsche zur Förderung einer sachlichen, sozialen und bildungsorientierten Weiterentwicklung gesellschaftlicher Resilienz mitgegeben:

· Sachlichkeit und Transparenz in der politischen und öffentlichen Diskussion über Risiken und Unsicherheiten

· Kollektive Selbstwirksamkeit und sozialen Zusammenhalt in Gemeinschaften fördern

· Bevölkerungsschutz als Bildungsauftrag begreifen

· Ein kontinuierliches psychosoziales Lagebild in Deutschland etablieren.

Die Rückfragen bezogen sich auf Vulnerabilitäten der Gesellschaft, den Umgang mit dem Zivilschutzszenario in der öffentlichen Kommunikation und den psychosozialen Folgen eines Dauerkrisenzustandes in der Bevölkerung.

Unter anderem war auch ein Abgeordneter aus Braunschweig, was für viel Freude sorgte. Es wurden viele Einladungen in unser Zukunftslabor Forschungsforum Öffentliche Sicherheit und nach Braunschweig an die Technische Universität ausgesprochen.

Informationen über die Wahrnehmung von Risiken sowie deren individuelle und soziale Folgen sind Grundlage für die Beurteilung der Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung sowie der gesellschaftlichen Resilienz. Ergänzend zur Bewertung von Risiko- und Gefahrenlagen sind sie essenziell für wirksame Entscheidungsfindungen und ein effektives Krisenmanagement. Sie ermöglichen die Ableitung politisch-strategischer Maßnahmen zur Risikoreduktion und -prävention, lassen Risiken früher erkennen und bieten so die Möglichkeit, gezielt und frühzeitig darauf zu reagieren. Insgesamt helfen sie, die psychosoziale Stabilität der Bevölkerung vor und in Krisenzeiten zu sichern, vulnerable Gruppen zu identifizieren, individuelles und kollektives Schutzverhalten zu fördern sowie soziale Ressourcen wie etwa Hilfsbereitschaft gezielt zu stärken.

Prof. Dr. Lars Gerhold (Technische Universität Braunschweig Forschungsforum Öffentliche Sicherheit), Prof. Dr. Matthias Rohs (Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU)) und Prof. Dr. Harald Karutz (MSH Medical School Hamburg) haben sich zusammengetan und aufgeschrieben, wie sie sich zukünftig aufstellen sollten, um die psychosoziale Lage vor und in Krisen besser im Blick zu haben. Ihr Vorschlag COLLECT - PROVIDE – ACT: Etablierung eines Lagebildmonitorings zur psychosozialen Lage und Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung in Deutschland beschreibt, wie und welche Daten regelhaft erhoben werden sollten, wie sie zusammengeführt, aufbereitet und in Maßnahmen überführt können.

Auch bedeutende Akteure des Bevölkerungsschutzes wie das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) haben dazu gearbeitet (Lagebild Bevölkerungsverhalten).

Sie haben also alle in verschiedenen Forschungsprojekten https://www.psychokat.sicherheit-forschung.de/index.html https://sowi.rptu.de/fgs/paedagogik/forschung/projekte-erwachsenenbildung/projektuebersicht/prep zu diesem Thema geforscht – aus unterschiedlichen fachlichen Perspektiven und mit unterschiedlicher methodischer Granularität. Aber vergleichbaren Erkenntnissen. Die Wichtigste: Es funktioniert! Sie können ein Lagebild zur psychosozialen Lage der Menschen in Krisen bereitstellen. Sie müssen es aber dauerhaft tun.

Und wie es leider oftmals in der Forschung ist, bleibt es am Ende bei Demonstratoren, wertvollen Erkenntnissen und wissenschaftlichen Publikationen. Aber es ist keine dauerhafte Etablierung eines solchen Monitorings in Sicht. Das Konzeptpapier wirbt dafür, der Frage, wie und wo ein solches Monitoring dauerhaft umgesetzt kann, nachzugehen.

Prof. Dr. Lars Gerhold, Prof. Dr. Matthias Rohs und Prof. Dr. Harald Karutz wünschen sich, dass ihre Anregung aufgenommen, kritisiert, verteilt und diskutiert wird.

Mit Klick auf das Bild gelangen Sie zu einer PDF Version des Konzeptpapiers.

Der enge Austausch mit bundespolitischen Akteur:innen ist für die zukunfts- und handlungsorientierte Forschung der Abteilung Psychologie soziotechnischer Systeme von zentraler Bedeutung.

Als Forschungsforum Öffentliche Sicherheit haben wir gemeinsam mit dem Zukunftsforum Öffentliche Sicherheit e.V. am 5. Juni zu einer Veranstaltung im Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt eingeladen, die zur Diskussion stellte, was unsere „Zukunftsbilder der Sicherheit“ ausmacht. Der Anlass: 2012 hat das Forschungsforum Öffentliche Sicherheit mit Karlheinz Steinmueller eine Szenariostudie gemacht, die auf 2025 vorausblickte (https://www.sicherheit-forschung.de/forschungsforum/schriftenreihe_neu/10/index.html).

Aus den damaligen Themenfeldern und dazugehörigen Szenarien haben wir zwei – „Systemische Risiken“ (am Beispiel der IT-Sicherheit) und „Risiko- und Krisenkommunikation“ – aufgegriffen, um darüber zu diskutieren, wie sich die Sicherheitskultur wandelt, welche Herausforderungen sich zukünftig abzeichnen und wie wir ihnen begegnen können.

Für die Aufgaben der öffentlichen Sicherheit braucht es den Dialog und die enge Zusammenarbeit von Wissenschaft, Politik und Gesellschaft, betonte Leon Eckert MdB. Denn, wie Ministerialdirigent Dr. Ralf Gebel sagte, „Sicherheit geht uns alle an“. Albrecht Broemme erinnerte daran, dass es wichtig sei, offen über Fehler zu sprechen, um aus dem Umgang mit vergangenen Krisen zu lernen.

Innenstaatssekretärin Dr. Daniela Lesmeister reflektierte in ihrer Keynote neue Gefährdungslagen und resümierte: „Zukunft braucht nicht Optimismus, sondern Zuversicht!“Prof. Dr. Lars Gerhold beschrieb in seiner Keynote die handlungsleitende Funktion gesellschaftlicher Zukunftsbilder, da wir mit unseren Zukunftsvorstellungen auch immer Zukunft gestalten.

Die Impulsvorträge von Prof. Dr. Marian Margraf, Prof. Dr. Juliana Raupp und Dr. Christine Wilcken zeigten eindrücklich, wie strukturelle und politische Rahmenbedingungen eng mit gesellschaftlichen Bedürfnissen und Vertrauen in die öffentliche Sicherheit verknüpft sind – sowohl in der IT-Sicherheit als auch in der Risiko- und Krisenkommunikation.

Das Fazit des Panels, das Dr. Shulman moderierte: Der gesellschaftliche Zusammenhalt wird noch weiter an Bedeutung gewinnen – wir müssen weiter darüber sprechen, welche Werte unseren Zukunftsvorstellungen der öffentlichen Sicherheit zugrunde liegen und wie wir vielfältige Bedürfnisse und Perspektiven einbeziehen in eine proaktive Umsetzung unseres Wissens: strategisch, zuversichtlich und vorausschauend.

Die diesjährige International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management (ISCRAM 2025) war erneut eine tolle Plattform für intensiven Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis. Forschende und Praktiker:innen aus aller Welt präsentierten in Halifax, Nova Scotia – auch bekannt als Kanadas Ocean Playground – innovative Ansätze und Erkenntnisse rund um das Krisenmanagement.

Der Konferenzort lieferte nicht nur eine schöne Kulisse, sondern auch einen thematisch passenden Rahmen: Die Region ist sowohl historisch als auch aktuell stark von Naturkatastrophen betroffen.

Besonders spannend waren die Beiträge zu den klimatischen Herausforderungen im Norden Kanadas sowie die soziokulturellen Aspekte der Zusammenarbeit mit First Nations im Bereich der Katastrophenhilfe. Diese Perspektiven unterstrichen die Bedeutung lokaler Expertise und traditionellen Wissens für eine wirksame Krisenbewältigung.

Leonie Terfurth stellte laufende Forschungsarbeiten zu VR-gestützten Evakuierungsszenarien vor. Ziel des Projekts ist es, Wissenslücken in Bezug auf Unterschiede zwischen experimentellem und tatsächlichem Verhalten von Menschen in Evakuierungssituationen zu verringern. Die Forschung findet in Zusammenarbeit mit Simon Burkard (Fraunhofer FOKUS) statt.

Besten Dank an das gesamte Orga-Team!

Leonie Terfurth (Psychologie soziotechnischer Systeme) und Kerstin Kuhlmann (Verkehrs- und Ingenieurpsychologie) haben Ihre Forschung beim jährlichen Treffen der Human Factors and Ergonomics Society im wunderschönen Bologna vorgestellt.

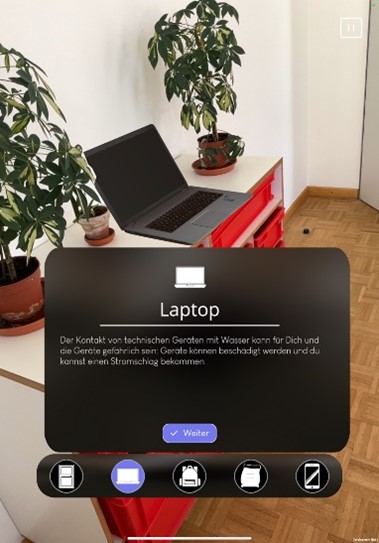

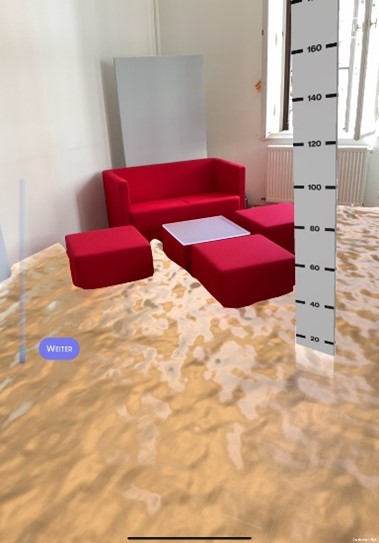

Leonie hat unser Pilotprojekt Troubled Water vorgestellt, in dem wir untersuchen, ob XR-Technologie das Potenzial hat, die persönliche Risikowahrnehmung und das Präventionsverhalten in Bezug auf Hochwasserereignisse zu stärken. Persönliche Erfahrungen gelten als einer der stärksten Prädiktoren für Schutzverhalten gegenüber Naturgefahren – doch können simulierte Erlebnisse ähnliche Reaktionen hervorrufen? Während vergleichbare Projekte bereits Virtual-Reality-Umgebungen einsetzen, ist unser Ansatz, mit Augmented Reality (iPad) und Mixed Reality (Apple Vision Pro) zu arbeiten, neu. Dabei wird das Hochwasser direkt in die reale Umgebung der Nutzenden projiziert. Die explorativen Ergebnisse sind vielversprechend – es lohnt sich, weiterzuforschen!

Neben spannendem Feedback zu unserem Projekt, exzellenten Vorträgen und Gesprächen zu Human Factors in den unterschiedlichsten Domänen und mit unterschiedlichsten Forschungsansätzen, auch eine tolle Gelegenheit gemeinsam über den Stand und die zukünftige Ausrichtung der Human Factors-Forschung zu diskutieren!

Vielen Dank an das Orga-Team, wir freuen uns auf Kopenhagen nächstes Jahr!

Zu den Postern: www.hfes-europe.org/posters-2025/

Wie der Klimawandel sich auf die Katastrophenvorsorge auswirkt und welche Schlüsse daraus für Praxis und Politik abzuleiten sind: Diese Fragen standen im Zentrum der Fachtagung Katastrophenvorsorge am 26. und 27. März in Berlin. Die Diskussionen haben die wirksamen Handlungspotenziale strategisch vorausschauender und langfristiger Ansätze für das Zusammendenken von Klimawandelfolgen und Katastrophenvorsorge beleuchtet. Dr. Naomi Shulman war für das Forschungsforum Öffentliche Sicherheit vor Ort und hatte dort die Gelegenheit, sich mit anderen Akteuren der Nationalen Plattform zur Stärkung der Resilienz gegenüber Katastrophen auszutauschen, einem Netzwerk, in dem auch das Forschungsforum Mitglied ist:

https://www.katrima.de/DE/Wer_macht_was/Akteure/Netzwerke/NationalePlattformResilienz.html

Weitere Highlights der Fachtagung waren unter anderem:

Vielen Dank an das Deutsche Rote Kreuz sowie das Organisationsteam der Fachtagung Katastrophenvorsorge für die gelungene Tagung, die tollen Workshops und Formate und den wunderbaren Rahmen (mit bester Verpflegung) für Austausch und Gespräche!

Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ist auch in Deutschland der Krieg wieder denkbar. Für die zivile Sicherheitsforschung bedeutet dies, dass Zivilschutz und Bevölkerungsschutz – lange zwei getrennte Bereiche – nun zusammengedacht werden. Aber auch gesellschaftlich hat dieser Wandel eine zunehmende Bedeutung. Wie sich unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen mit den möglichen Umständen und Auswirkungen des Krieges in und für Deutschland auseinandersetzen: Das war Thema der interdisziplinären Fachtagung „Konjunktive des Krieges. Reale und imaginäre Szenarien und Narrative der Vor- und Nachbereitung“ an der TU Braunschweig am 21. und 22. März. Geistes- und Sozialwissenschaftler:innen referierten unter anderem zu Auseinandersetzungen mit dem Krieg aus Perspektive der Militär- und Technikgeschichte, den Literatur- und Kulturwissenschaften, der Medienwissenschaft, der Soziologie und den Politikwissenschaften.

Dr. Naomi Shulman war eingeladen, einen Vortrag zur zivilen Sicherheitsforschung zu halten. Anhand der Nationalen Sicherheitsstrategie diskutierte sie die Vorstellung einer gesamtgesellschaftlichen Resilienz als Möglichkeit, Belange innerer und äußerer Sicherheit zu verbinden, den gesellschaftlichen Zusammenhalt und geteilte Werte zu stärken und so auf jegliche Bedrohung vorbereitet zu sein. Wie wirkmächtig diese Vorstellung ist zeigt sich nicht nur in der Nationalen Sicherheitsstrategie, sondern in der Bandbreite politischer Programme zur Förderung äußerer und ziviler Sicherheit und in aktuellen Auseinandersetzungen mit der deutschen Vorbereitung auf den Kriegsfall.

Zentrale Erkenntnisse der Tagung waren unter anderem:

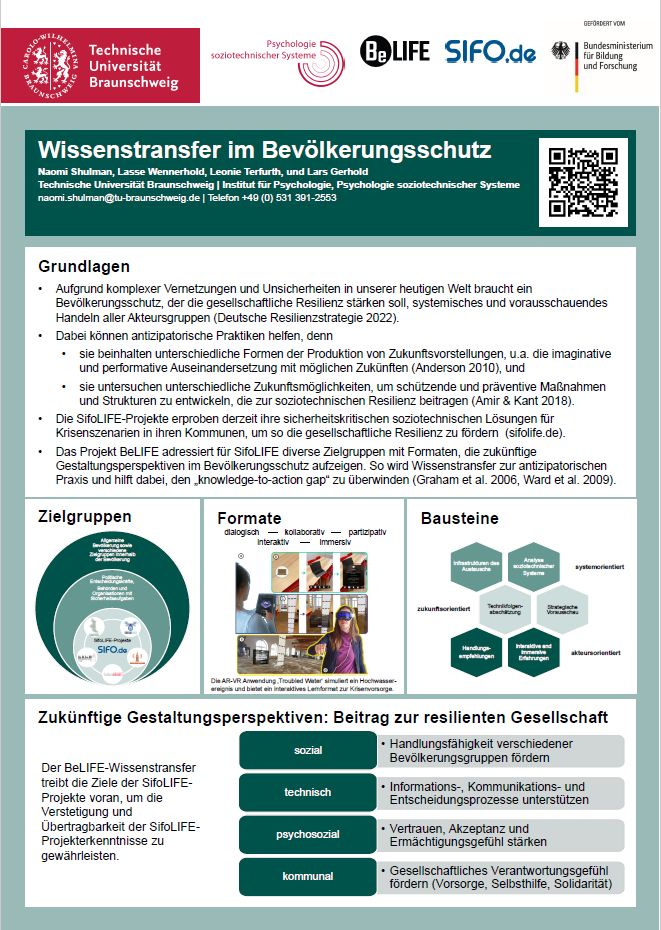

Beim BBK-Kongress 2025 in Bonn hat das Projekt BeLIFE Besuchende regelrecht in die Forschung eintauchen lassen. Am BeLIFE-Stand – als Teil der Ausstellung von BMBF-geförderten Forschungsprojekten – konnten Besuchende interaktive und immersive Lernformate testen und mehr über den Wissenstransfer als zukunftsgerichteten Austausch zwischen Wissenschaft, Praxis, Politik und Gesellschaft erfahren.

Leonie Terfurth hat zahlreichen Interessierten auf der Vision Pro Brille die AR Anwendung „Troubled Water“, ein Gemeinschaftsprojekt der Technische Universität Braunschweig, Abt. Psychologie soziotechnischer Systeme, und des Weizenbaum-Institut e.V. (dort Anna Heidenreich), testen lassen. „Troubled Water“ simuliert ein Hochwasserereignis in der eigenen Umgebung und bringt Nutzenden außerdem spielerisch Wissen über Notfallvorsorge näher.

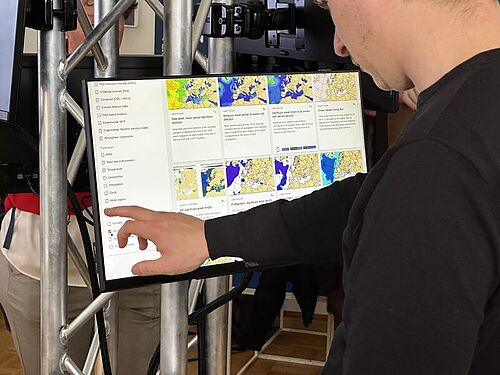

Solmaz Goodarzi hat für das SifoLIFE-Projekt RESCUE-MATE demonstriert, wie ein innovatives Mixed Reality System georäumliche Daten besser visualisieren kann und wie das System Einsatzkräfte in kritischen Lagen unterstützen kann.

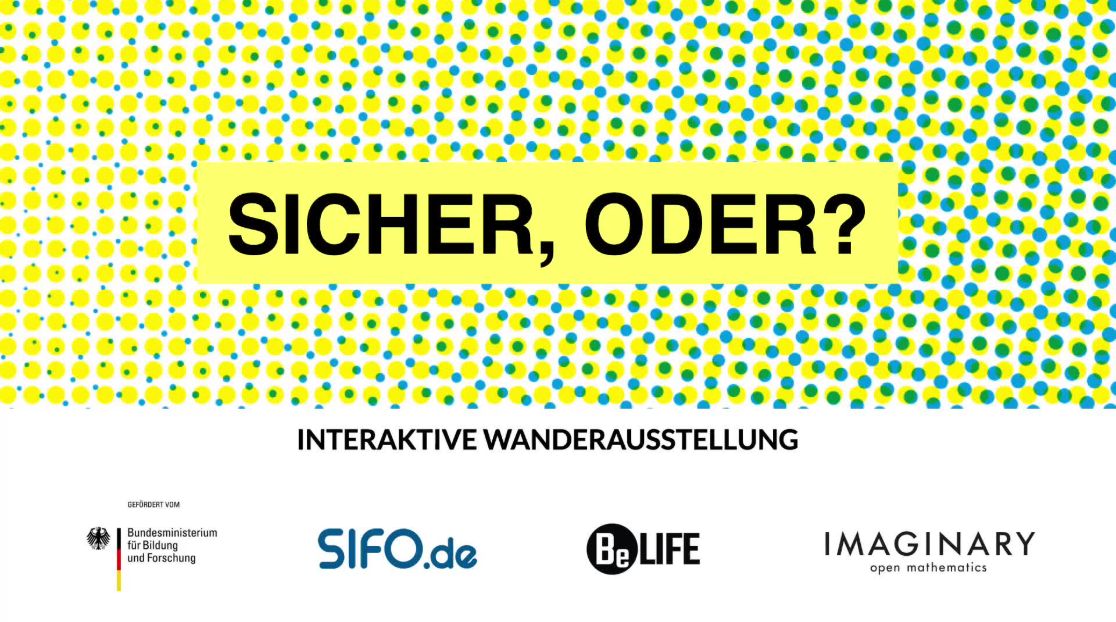

BeLIFE-Projektpartner IMAGINARY gGmbH hat eine Präsentation gezeigt zu den Exponaten der SifoLIFE-Wanderausstellung, die derzeit in Entwicklung ist und bundesweit auf Tour gehen wird, um die SifoLIFE-Projekterkenntnisse von ADLeR, FreiburgResist, Krikom-LK-MEI, LifeGRID, und RESCUE-MATE mit informativen, interaktiven und partizipativen Formaten der Bevölkerung vorzustellen und diese Projekterkenntnisse in wichtige Themenbereiche der öffentlichen Sicherheit einzubetten. So lernen die Bürger:innen mehr über die innovativen SifoLIFE-Sicherheitslösungen, über ihren Nutzen und ihre Einsatzfähigkeit in unterschiedlichen Lagen und für Kommunen in ganz Deutschland.

Dr. Naomi Shulman und Lasse Wennerhold haben anhand eines Posters zum „Wissenstransfer als antizipatorische Praxis“ die zukunftsorientierten und vorausschauenden Grundlagen der wissenschaftlichen BeLIFE-Begleitforschung erklärt. Der Wissenstransfer in BeLIFE verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz und fokussiert Systeme, Akteur:innen, Zukunftsmöglichkeiten und Zukunftsgestaltung.

Soziotechnische Systemanalysen, unterschiedliche Resilienzverständnisse, interaktive und immersive Lernformate, Wissenstransfer, Zukunftsorientierung und die anspruchsvolle Aufgabe, vom Wissen ins Handeln zu kommen – die diversen Facetten unseres Projekts BeLIFE durften wir Anfang Februar beim BBK-Fachkongress 2025 mit der vielfältigen, interessierten und engagierten Community des Bevölkerungsschutzes diskutieren, und das gleich mit mehreren Beiträgen:

Lasse Wennerhold hat die Ziele und Möglichkeiten eines Rahmenmodells vorgestellt, das die psychologischen Funktionsweisen von soziotechnischen Systemen untersucht. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den SifoLIFE-Sicherheitslösungen: Die sicherheitskritischen Systeme von ADLeR, FreiburgResist, KriKom-LK-MEI, LifeGRID, und RESCUE-MATE werden derzeit mit Hinblick auf ihr Optimierungspotenzial und auf die Ziele ihrer Verstetigung und Übertragbarkeit in der Praxis erprobt.

Ausgehend von den grundsätzlichen Spannungsfeldern des Resilienzbegriffs hat Dr. Naomi Shulman in ihrem Vortrag aufgezeigt, wie Formate des Wissenstransfers in transdisziplinären Verbünden wie den SifoLIFE-Projekten dazu beitragen, die grundlegenden Themen der Sicherheitsforschung zu reflektieren, um dabei unterschiedliche Verständnisse zu diskutieren und Möglichkeiten für deren Operationalisierung und Bewertung auszuarbeiten.

Eine Auswahl weiterer Highlights dieser intensiven drei Tage in Bonn:

Das Panel „Krisenbewältigung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe“, das Dr. Naomi Shulman als Leiterin des Forschungsforums Öffentliche Sicherheit moderieren durfte, mit herausragenden Beiträgen zum Thema aus medizinischer, ethischer, und kommunal-verwaltender Sicht von Dr. med. Andreas Follmann, MHBA, Marco Krüger und Lawrence Schätzle.

Das Panel „Gesellschaft hat keine Adresse“ zum Umgang mit Krisen aus gesellschaftstheoretischer Perspektive und einer angeregten Diskussion darüber, was Theorie für die Praxis des Bevölkerungsschutz leistet.

Das Panel zur „Inklusion im Bevölkerungsschutz“: ein Querschnittsbereich, der weit mehr Aufmerksamkeit verdient, weil er nicht ein Thema unter vielen ist, sondern grundlegende Fragen der Gerechtigkeit und des gesellschaftlichen Zusammenhalts adressiert.

Die Beiträge der SifoLIFE-Projekte KriKom-LK-MEI und FreiburgResist, die wertvolle Einblicke in ihre innovativen Sicherheitslösungen, deren Vielseitigkeit und Anwendungsmöglichkeiten gegeben haben.

Und nicht zuletzt: für die herausragende Organisation und die wunderbare Atmosphäre vor Ort – einschließlich bester Verpflegung – ein besonderer Dank an Dr. Jan-Erik Steinkrüger und das gesamte Organisationsteam des Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK)!

In Zeiten tiefgreifender Veränderungen ist es wichtig, vorausschauend für Krisen vorzusorgen und zielgerichtete Krisenkommunikation zu betreiben. Dabei geht es darum, nicht nur die Ursachen, sondern auch die Auswirkungen von Krisen stärker in den Blick zu nehmen.

Letzten Donnerstag hat uns Lena Düpont, Mitglied des Europäischen Parlaments, in der Abteilung Psychologie soziotechnischer Systeme an der Technischen Universität Braunschweig besucht, um sich zu diesen Themen auszutauschen.

Sebastian Sterl hat zentrale Erkenntnisse aus den BMBF-geförderten Sicherheitsforschungsprojekten PsychoKat und SMARTKRIS berichtet:

Dr. Naomi Shulman ist auf die Dimensionen des Wissenstransfers im Projekt BeLIFE eingegangen: BeLIFE begleitet die BMBF-geförderten SifoLIFE-Projekte, deren Sicherheitslösungen innovative Beiträge zu einer effizienten Krisenkommunikation für unterschiedliche Zielgruppen leisten:

Wie wichtig es ist, auf allen Ebenen – kommunal, national, und europäisch –voneinander zu lernen: das haben Lena Düponts Einblicke in die aktuellen Debatten im Europäischen Parlament gezeigt, wo Maßnahmen zur Unterstützung von Preparedness, Strategic Communication und länderübergreifender Krisenbewältigung – wie bspw. der Civil Protection Mechanism – eine zentrale Rolle spielen.

Der Dialog zwischen Wissenschaft und Politik soll vorausschauendes politisches Handeln befördern. Diesen Dialog treiben wir mit dem Forschungsforum Öffentliche Sicherheit voran. Wir freuen uns sehr, Lena Düpont bald auch im Zukunftslabor Sicherheit in Berlin zu begrüßen, um dort den Austausch fortzusetzen.

Wie wirkt Technik auf Gesellschaft – und umgekehrt? Diese Frage stand im Mittelpunkt des Workshops „Henne oder Ei?: Technikentwicklung und gesellschaftlicher Wandel“ am 20. Februar 2025 im Weizenbaum-Institut. Die Beiträge von Nils Zurawski, Dietmar Kammerer und David Joshua Schröder haben verschiedene Perspektiven auf Technik beleuchtet – von Technikdeterminismus bis hin zu konstruktivistischen Ansätzen.

Besonders spannend war die soziologische Auseinandersetzung mit Fragen, …

Die spannenden Inputs haben verdeutlicht, dass Technik nicht isoliert existiert, sondern tief in gesellschaftliche Praktiken eingebettet ist. In den Arbeitsgruppendiskussionen wurden diese Zusammenhänge weiter vertieft und wertvolle Impulse für die laufende Forschung an der Technischen Universität Braunschweig, Abt. Psychologie soziotechnischer Systeme – insbesondere für Projekte wie Stratos, vertreten durch Delia Mangelkramer und Lars Gerhold, sowie zum Thema Cybersicherheit durch Dennis Miether – gewonnen.

Ein besonderer Dank geht an Thomas Kox und dem gesamten Team vom Weizenbaum-Institut für die tolle Organisation und allen Beteiligten für die anregenden soziologischen Perspektiven!

Wie können psychosoziale Lagebilder in multiplen Krisen und Katastrophen erhoben und welche Erkenntnisse können daraus gewonnen werden?

Um diese Leitfragen ging es in dem Vortrag von Johanna Karge, Sebastian Sterl, Lea Malcharczyk und Lars Gerhold der TU Braunschweig.

Zunächst wurden die Ausgangslage multipler und systemischer Krisen, die Berücksichtigung nicht nur der epidemiologischen Lage am Beispiel einer Pandemie und die psychosoziale Vulnerabilität bestimmter Bevölkerungsgruppen thematisiert.

Ein psychosoziales Lagebild enthält sodann die Aspekte (1) Wahrnehmung, (2) Verhalten, (3) Risikofaktoren, (4) Ressourcen und (5) psychosoziale Konsequenzen, systematisch erhoben im multi-methodischen Ansatz von Bevölkerungsbefragungen, Handy-App-Studien, systematischen Übersichten, sowie die Darstellung in einer Informationsplattform und Labor-Szenarien als Wissenstransfer für Behörden, Hilfsorganisationen und politische Entscheider:innen.

Zentrale Erkenntnisse liegen in der unterschiedlichen Wahrnehmung von Krisen, Faktoren für Verhaltensweisen (wie Hilfesuchverhalten) unabhängig von Krisen und die Prüfung der Übertragbarkeit bzw. Unterscheidung bestimmter Erklärungsmechanismen auf bzw. gegenüber anderen Krisen unter dem Allgefahren-Ansatz. Dies zur Steigerung der Effizienz und Effektivität von Maßnahmen und Bündelung von Ressourcen.

Ein langfristiges, dauerhaftes psychosoziales Lagebildmonitoring multipler Krisen ist somit wichtig zur Identifikation bestimmter Vulnerabilitäten, effektiver Risikokommunikation und den Aufbau psychosozialer Ressourcen vor einer Krise. Dabei sollte die Bevölkerung als eigene:r Krisenmanager:in betrachtet werden.

Wir danken den Organisator:innen der Veranstaltung und wünschen weiterhin alles Gute!

Mehr Informationen und Materialien des PanReflex-Webinars unter: https://www.panreflex.de/nano.cms/webinare

Mehr Informationen über das PsychoKat-Projekt unter: https://www.psychokat.sicherheit-forschung.de/index.html

Die Abteilung Psychologie soziotechnischer Systeme der TU Braunschweig und die Forschungsgruppe Digitalisierung und vernetzte Sicherheit des Weizenbaum-Instituts werden beim BBK-Kongress in Bonn Anfang Februar die Vielfalt und das Spektrum ihrer Arbeitsthemen in der zivilen Sicherheitsforschung unter Beweis stellen. Besuchen Sie uns am BeLIFE-Counter des BMBF-Ausstellungsstandes oder erfahren Sie mehr über unsere Forschung bei folgenden Vorträgen:

Entscheidungsfindung mit Karten, Zahlen und Diagrammen – digitale Dashboards für die Risiko- und Krisenkommunikation (Session 17: Krisenkommunikation – Systeme und Tools)

Ein analytisches Rahmenmodell zur psychologischen Funktionsweise sicherheitskritischer soziotechnischer Systeme (Session 19: Mensch-Technik-Interaktion)

Psychosoziale Notfallversorgung in multiplen Krisenzeiten: Faktoren der Nutzungsbereitschaft und Strategien zur Optimierung (Session 30: PSNV – Psychosoziale Notfallversorgung)

Impacts as Triggers for Action. Warum die Kommunikation von Wetter-Auswirkungen sinnvoll ist (Session 40: Extremwetter)

Zum Resilienzbegriff in der Sicherheitsforschung (Session 51: Der Begriff der Resilienz)

Auf die Vorstellungen der SifoLIFE-Projekte, die wir mit unserer Forschung in BeLIFE begleiten, freuen wir uns sehr:

KriKom-LK-MEI: Integrierte, autarke und ausfallgeschützte Krisenkommunikation im Landkreis Meißen (Session 11: Krisenkommunikation – empirische Studien)

FreiburgRESIST: Ein praxisnahes Resilienzmanagementsystem für die organisationsübergreifende Zusammenarbeit und Sicherheit bei Großveranstaltungen in Freiburg i. Br. (Session 49: Großveranstaltungen)

Auch am BeLIFE-Counter des BMBF-Standes möchten wir mit Ihnen ins Gespräch kommen und mit Ihnen gleich verschiedene Exponate ausprobieren:

Bis bald in Bonn!

Auch im neuen Jahr wird das BeLIFE-Projektteam digital und analog unterwegs sein, um Einblicke in die wissenschaftliche Arbeit zu geben, mit der wir die innovativen Sicherheitslösungen der SifoLIFE-Projekte begleiten.

Im Rahmen der wöchentlichen „Morgenlage“ unserer Schwesterorganisation Zukunftsforum Öffentliche Sicherheit e.V. wird Dr. Naomi Shulman, als Leiterin des Forschungsforums Öffentliche Sicherheit und wissenschaftliche Koordinatorin des Projekts BeLIFE, am Montag, den 13. Januar einen Impulsvortrag halten, in dem sie über die Prozesse und Ziele der BeLIFE-Projektarbeit spricht und diese in die komplexe Themenlandschaft der zivilen Sicherheitsforschung einbettet.

Das Team BeLIFE freut sich auf zahlreiche Teilnahme und angeregte Diskussion!

Alle Jahre wieder: Auch dieses Jahr haben die Studierenden von Prof. Dr. Lars Gerholds Grundlagenvorlesung in Sozialpsychologie an der Technischen Universität Braunschweig überwältigende Spendenbereitschaft gezeigt. Wie jedes Jahr hat Prof. Dr. Gerhold um eine Lebensmittelspende für die Braunschweiger Tafel gebeten. Dieses Mal kamen 189 gespendete Waren zusammen! Ein großer Dank geht an die tollen Studierenden aus unterschiedlichen Fachgebieten der TU Braunschweig.

In der dazugehörigen Vorlesung zu prosozialem Verhalten ging es um Spendenbereitschaft, motivationale Hintergründe und spezifische Fälle des Helfens. So wurde Empathie als wichtige Bedingung für Hilfsbereitschaft besprochen und zudem betrachtet, wie Verantwortung diffundieren kann, wenn es viele mögliche Helfende gibt. Und es wurde diskutiert, dass Spenden und Helfen auch Macht ausdrücken können, die auf Abhängigkeit und nicht auf Autonomie ausgelegt ist.

Zivile Sicherheit ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Um Forschung nachhaltig und inklusiv zu gestalten und Forschungsergebnisse in der Praxis umzusetzen ist es deshalb wesentlich, dass die wissenschaftliche Arbeit unter Beteiligung aller Gruppen stattfindet, die von den thematisierten Fragen und den entworfenen Lösungen betroffen sind.

Dabei stellen sich Fragen sowohl zum Prozess als auch zur Wirkmacht der partizipativen und transdisziplinären Forschung: Wie bindet man transdisziplinäre Akteur:innen effektiv und gerecht in den Forschungsprozess ein, sodass alle Beteiligten eine aktive Rolle in der Forschungsgestaltung spielen? Wie stellt man sicher, dass die partizipative Forschung auch Wirkung zeigt, und woran lässt sich diese Wirkung bemessen?

Die PartWiss hat sich diesen Fragen aus vielen Perspektiven gewidmet. Die Bandbreite reichte von kritischen Diskussionen zum entstehenden Leitfaden für die partizipative Forschung und interdisziplinären Keynotes zu der besonders beeindruckenden Vielfalt an Workshops, die interaktive und partizipative Formate nicht nur vorstellten, sondern auch erprobten. Dabei zeigte sich sowohl der gesellschaftliche als auch der wissenschaftliche Mehrwert dieser Formate. Es gab zum Beispiel einen Workshop zu „urbanen Xtopien“, indem Teilnehmende sich mithilfe des „Todomats“ konstruktiv mit dem eigenen Tod auseinandersetzen, sowie einen Workshop, indem Lego Serious Play als Grundlage eines Prototyping-Prozesses diente, dessen Grenzen und Möglichkeiten für die unterschiedlichen Phasen der Forschung alle anschließend kritisch reflektierten und evaluierten.

Die Abteilung Psychologie soziotechnischer Systeme der TU Braunschweig war bei der PartWiss Konferenz mit einem gutbesuchten Panel zum Thema „Holistischer Wissenstransfer. Transdisziplinarität und Partizipation in der zivilen Sicherheitsforschung“ vertreten. Dr. Naomi Shulman stellte die unterschiedlichen Ebenen und Zielgruppen des Wissenstransfers in BeLIFE vor und erläuterte, wie die Bausteine des Wissenstransfers dazu beitragen sollen, die kommunalen SifoLIFE-Projektergebnisse dauerhaft und über die eigenen Kommunen hinaus zu implementieren. Ein Beispiel eines interaktiven Formats für den Wissenstransfer stellte Dr. Anna Heidenreich mit der AR-VR Anwendung „Troubled Water“ vor: „Troubled Water“ – ein Projekt der Abteilung Psychologie soziotechnischer Systeme, in Kooperation mit dem Weizenbaum-Institut – simuliert ein Hochwasserereignis in der eigenen Umgebung und bringt Nutzenden außerdem spielerisch Wissen über Notfallvorsorge bei. Den Abschluss des Panels machte Eva Offenberg für die IMAGINARY gGmbH mit einer Vorstellung der großen Bandbreite partizipativer Formate in Ausstellungen zu wissenschaftlichen Themen. Vor diesem Hintergrund stellte sie die SifoLIFE-Wanderausstellung vor und zeigte auf, wie Ausstellungsbesucher:innen sich an der Ausstellung beteiligen – durch Interaktion, Immersion, und Partizipation – um so nicht nur über die SifoLIFE-Themen und Sicherheitslösungen informiert zu werden, sondern diese auch zu erleben und auf ihre eigenen Erfahrungen und Handlungsmöglichkeiten zu beziehen.

Für unsere Arbeit in der zivilen Sicherheitsforschung waren dieser intensive Austausch zu Themen der Transdisziplinarität und Partizipation wesentlich. Denn die Arbeit über disziplinäre Grenzen hinweg und unter Beteiligung aller Stakeholder führt zu zielgerichteten und zukunftsorientierten Forschungsergebnissen, als ideale Grundlage für die Anwendung und Verstetigung der Projektlösungen.

Das Forschungsforum Öffentliche Sicherheit hat bei der großartigen Veranstaltung unserer Schwesterorganisation Zukunftsforum Öffentliche Sicherheit e.V. im Berliner Roten Rathaus zum Thema „Technologien für die öffentliche Sicherheit“ die Relevanz technischer Innovationen im Sicherheitsbereich mitdiskutiert. Die Panels waren mit Referent:innen von der Senatsverwaltung für Inneres und Sport, dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, dem Bundesministerium des Innern und für Heimat, ZITiS, dem Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB), dem Deutschen Zentrum für Luft-und Raumfahrt e.V. und der Agentur für Innovation in der Cybersicherheit GmbH hochkarätig besetzt.

Die behördlichen Akteure gaben spannende Einsichten in innovative Forschungsvorhaben und Entwicklungsprozesse und machten deutlich, dass der Technisierung und Digitalisierung der Öffentlichen Sicherheit ein hoher Wert beizumessen ist. Gründe hierfür gibt es viele: Datenflut und -verfügbarkeiten, Effizienzgedanken, und Schutzmotivation. Das Thema KI schwingt dabei allenthalben mit und so wurde auch diskutiert, was und wie viel die KI im Einsatz für die zivile Sicherheit leisten kann und soll.

Die Vertreter:innen der wissenschaftlichen Seite lieferten uns einen kritischeren Blick und betonten die Herausforderungen, die mit der Technisierung einhergehen. Wie man komplexe Systeme handhabt, Wissen durch Umsetzung nutzbar macht, den Mensch in den Mittelpunkt stellt und ihm mehr Wachsamkeit gegenüber zukünftigen Herausforderungen abverlangt: das sind einige der Faktoren, die im Umgang mit Technologien für die Öffentliche Sicherheit maßgeblich sind.

Die Zukunftsvision von krisenfesten Städten und Kommunen: Hinter dieser Vorstellung steht der Wunsch, eine resiliente Gesellschaft zu gewährleisten, die mit Krisen und Katastrophen – auch unvorhergesehenen – bestmöglich umgehen kann. Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es eines stetigen Austauschs zwischen allen betroffenen Akteur:innen und Bevölkerungsgruppen und eine inter- und transdisziplinäre Auseinandersetzung mit den zentralen Themen des Bevölkerungs- und Zivilschutzes.

Erarbeitetes Wissen darüber, wie sich Städte und Kommunen auf Krisen vorbereiten, in Krisen handeln, und aus Krisen lernen können muss aber auch angewendet werden, um Wirkung zu zeigen: Das Projekt BeLIFE der Abteilung Psychologie soziotechnischer Systeme fördert den Wissenstransfer der Erkenntnisse der SifoLIFE-Projekte, die derzeit ihre Konzepte für Sicherheitslösungen zu kommunal relevanten Krisenszenarien in der Praxis erproben. Damit die SifoLIFE-Lösungen auch nach der Projektzeit in den eigenen Kommunen und darüber hinaus Verwendung finden, setzt BeLIFE den Prozess des Wissenstransfers nicht als einseitige Vermittlung von Projektinhalten, sondern als dialogische Kommunikation und antizipatorische Praxis um.

Wie BeLIFE den Wissenstransfer als antizipatorische Praxis gestaltet hat Dr. Naomi Shulman im November bei der 11. NTA-Konferenz zum Thema „Politikberatungskompetenzen heute. TA in Zeiten von Polykrisen und technologischem Wandel“ vorgestellt. Trotz unterschiedlicher Perspektiven auf den Begriff der „antizipatorischen Praxis“ lief ein roter Faden durch die Gespräche mit den Gästen des BeLIFE-Posters: Die Beschäftigung mit Zukunftsentwicklungen ist für alle Menschen zentral. Dabei geht es nicht einfach darum, vorherzusehen, was passieren könnte, sondern zu lernen, wie das Nachdenken über Zukünfte gegenwärtige Entscheidungen nachhaltig prägt. So will der Wissenstransfer als antizipatorische Praxis – im Bevölkerungs- und Zivilschutz, aber ebenso in anderen Bereichen – die Kompetenz eines langfristigen und systemischen Denkens fördern, welches die Zukunft in all ihren Alternativen miteinbezieht.

Was macht den Rahmen eines effektiven und wirkmächtigen Wissenstransfers aus, bei dem Wissenschaft und Politik zu einem nachhaltigen Austausch zusammenfinden? Bei der 11. NTA-Konferenz zum Thema „Politikberatungskompetenzen heute. TA in Zeiten von Polykrisen und technologischem Wandel“ stellte Dr. Naomi Shulman das Wirken des Forschungsforums Öffentliche Sicherheit, als Schnittstelle von Wissenschaft, Politik und Praxis, in den Vordergrund und erklärte die wissenschaftlichen Ansätze des Wissenstransfers in den politischen Wirkraums. Dabei ging es um das Multiple Streams Framework, welches gerade für den Wissenstransfer zu komplexen und unsicheren Problemlagen ein geeignetes Modell bietet, weil es auf die Schnelllebigkeit, Konkurrenz und Vielschichtigkeit der Themen in der politischen Aufmerksamkeit eingeht. Aber nicht nur das MSF-Modell, sondern auch das Zukunftslabor Sicherheit, welches als Experimentierfeld und Dialograum einen Ort des Austauschs mit der Politik im Einstein Center for Digital Future und damit in nächster Nähe des Deutschen Bundestags bietet, stieß bei den vielen Besucher:innen des Panels auf großes Interesse. Eine Vertiefung der Grundlagen und Ziele unserer Arbeit im Zukunftslabor Sicherheit wird deshalb auch im Begleitband der Konferenz erscheinen, der beim Nomos Verlag im Laufe des Jahres 2025 erscheinen wird.

Was brauchen Kommunen, um ihr Krisenmanagement bestmöglich gestalten zu können, besonders mit Blick auf zeitlich ausgedehnte Krisenlagen wie die Coronapandemie oder anhaltende Extremwetterlagen? Wie kann in diesem Zusammenhang die Zusammenarbeit zwischen kommunaler Umsetzungspraxis, Politik und Wissenschaft gefördert werden? Mit diesen und verwandten Fragestellungen beschäftigte sich die Fachtagung „Doing Crisis: Politik, Wissenschaft und Praxis im Trialog“ vom durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekt LegiNot Ende November in Hannover. Keynotes aus der kommunalen Praxis, von politischer Entscheidungsebene und aus der Wissenschaft, vielfältige Workshops und eine Paneldiskussion boten den Rahmen zum transdisziplinären Austausch und zur gegenseitigen Inspiration, um Kommunen nachhaltig krisenfest zu machen.

Das Projekt BeLIFE der Abteilung Psychologie soziotechnischer Systeme forscht im Rahmen des BMBF-Förderprogramms „SifoLIFE – Demonstration innovativer, vernetzter Sicherheitslösungen“ und begleitet die Entwicklung und Erprobung von zukunftsweisenden Sicherheitslösungen für vielfältige Krisenlagen in deutschen Kommunen. Für BeLIFE, vertreten durch Dr. Naomi Shulman und Lasse Wennerhold, bot der Trialog im Rahmen der LegiNot-Fachtagung daher eine hervorragende Gelegenheit, den Blick über die eigene Projektarbeit hinaus auf weitere BMBF-geförderte Sicherheitsforschungsprojekte und die internationale Sicherheitsforschungslandschaft zu weiten, Kontakte zu knüpfen und zu vertiefen und Anregungen für die eigene Projektarbeit zu gewinnen.

Die vielfältigen interdisziplinären Bezüge zwischen den unterschiedlichen Themenbereichen und Perspektiven, die an den Fakultäten der TU Braunschweig vertreten sind, wurden bei der Klausurtagung des Forschungsschwerpunkts „Stadt der Zukunft“ Ende Oktober mit Leben gefüllt. Dr. Naomi Shulman und Lasse Wennerhold stellten dort die BeLIFE-Projektarbeit vor und berichteten von den Aufgaben und Zielen des Wissenstransfers und von der Analyse soziotechnischer Systeme am Beispiel der SifoLIFE-Projekte.

Vertieft ging es bei der Klausurtagung um ETHICS: Environment, Technologies, Humanities, Informatics, Culture, Sociology. Die Diskussionen zu ethischen Herausforderungen und Chancen der „Stadt der Zukunft“ standen also ganz im Zeichen eines Zusammendenkens der unterschiedlichen disziplinären Perspektiven und thematisierten beispielsweise die Akzeptanz technischer Lösungen in der Bevölkerung oder das Spannungsfeld der Regulierung und Nutzung von KI in Wissenschaft und Gesellschaft. Auch Pläne zur zukünftigen Zusammenarbeit wurden geschmiedet, zu denen weitere Nachrichten und eine Einladung im Frühjahr folgen.

Welche Antworten haben wir auf die Verletzlichkeit der Welt? Wie sicher wollen und wie resilient können wir leben?

Diese Fragen sind für viele Menschen in unserem Land von großer Bedeutung. In zwei Veranstaltungen für die Öffentlichkeit hat Prof. Gerhold Einblick in die Forschung gegeben und dabei Möglichkeiten und Grenzen aufgezeigt, zivile Sicherheit durch soziotechnische Systeme zu fördern.

Im Rahmen der 38. Futures Lounge des Netzwerks D2030 – Deutschland neu denken e.V. wurden am 6. November 2024 zentrale Fragen einer gesellschaftlichen Resilienz mit den Moderator:innen Klaus Burmeister und Anja Mutschler diskutiert. Die gesamte Diskussion kann hier abgerufen werden: https://www.d2030.de/futures-lounge-38-resilienz-als-antwort-auf-die-verletzlichkeit-der-welt/

Am 4.12. 2024 hielt Prof. Gerhold einen Vortrag für die Bürger:innen und Bürger in Braunschweig. Unter dem Titel „Wie sicher wollen wir leben“? schlug er vor, sich vom Sicherheitsbegriff als Zielmarke zu lösen und stattdessen den Resilienzbegriff gesamtgesellschaftlich zu etablieren. Viele Fragen der Besucher:innen richteten sich auf konkrete Möglichkeiten der Resilienzentwicklung, von Vorsorge über Bildungsprogramme bis hin zu Bunkerbau. Die Veranstaltung fand im Rahmen der Akademie-Vorlesungen der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft in der Vortragsreihe „Transformation – Gesellschaft im Wandel“ statt.

http://www.bwg-nds.de/veranstaltungen/2024-akademie-vorlesungen/

Zum intensiven fachlichen Austausch kamen im Oktober die Abteilung Psychologie soziotechnischer Systeme der TU Braunschweig und die Forschungsgruppe Digitalisierung und vernetzte Sicherheit des Weizenbaum-Instituts zusammen: Zwei ganze Tage lang ging es in den Vorträgen der Doktorand:innen und den anschließenden Diskussionen um die psychologischen und psychosozialen Aspekte soziotechnischer Systeme. Die Bandbreite der Fallbeispiele umfasste digitale Dashboards, psychosoziale Lagebilder, die Cyberpsychologie und Verwendungsmöglichkeiten von Augmented und Virtual Reality.

Dabei zeigte sich einmal mehr die Diversität und Vielfalt der Perspektiven unserer Forschenden. Es gab Beiträge aus der Psychologie, den Kommunikationswissenschaften, der Soziologie und der Wirtschaftsinformatik. Die methodischen Ansätze reichten von systematischen Reviews zu qualitativen Interviews, von quantitativen Bevölkerungsbefragungen bis hin zu psychologischen Experimenten. Dabei ging es um verschiedene zukunftsweisende Technologien, von der digitalen Stadtkommunikation über multifunktionale Dashboards bis hin zu Augmented und Virtual Reality Anwendungen.

Besonderer Dank geht an Leonie Terfurth, Dennis Miether und Sebastian Sterl von der TU Braunschweig sowie an Yannik Fernholz und Till Büser vom Weizenbaum-Institut für ihre anregenden und vielversprechenden Forschungsvorträge.

23.10.24

Am 08.10.2024 fand in Solingen das zweite Verbundtreffen des Forschungsprojekts SMARTKRIS statt mit der Projektleitung Solingen und den Vertreter:innen der TU Braunschweig, Lars Gerhold, Sebastian Sterl, Lea Smidt und Etienne Martin sowie Yannick Fernholz vom Weizenbaum-Institut.

Fokus auf Kaskadeneffekte und Krisenkommunikation:

Sebastian Sterl und Lea Smidt aus der Abteilung der Psychologie soziotechnischer Systeme präsentierten im Rahmen des Treffens die bisherigen umfassenden Ergebnisse zu den Themen Kaskadeneffekte und Krisenkommunikation. Diese Themen sind besonders relevant, da sie den Kern der Resilienz einer Stadt ausmachen – gerade in Smart Cities, wo viele Systeme digital vernetzt sind. Yannick Fernholz vom Weizenbaum-Institut ergänzte diese Perspektiven mit dem aktuellen Stand der Wissenschaft zu Smart Cities im Allgemeinen. Eine tatkräftige Unterstützung lieferte auch der TU Forschungspraktikant Etienne Martin.

Intensiver Austausch mit der Stadt Solingen:

Ein Highlight des Treffens war der Austausch mit lokalen Expert:innen in einem Workshop am Vormittag, darunter Mitarbeitende der Stadtverwaltung, des Katastrophenschutzes, der Feuerwehr Solingen sowie auch dem CDO von Solingen.Digital Nils Gerken. In drei Kleingruppen wurden unterschiedliche Fragestellungen intensiv diskutiert. Dabei ging es um praxisnahe Fragen, wie:

Ziel war es, die wissenschaftlichen Theorien mit der Praxis abzugleichen und mögliche Lösungen für die Stadt Solingen zu identifizieren. Der offene Austausch mit den lokalen Akteur:innen war dabei von unschätzbarem Wert und brachte viele neue Impulse für die weitere Forschung.

Das gemeinsame Mittagessen bot eine perfekte Gelegenheit, um den Dialog in lockerer Atmosphäre weiterzuführen. Am Nachmittag wurde der Workshop hybrid fortgesetzt: Weitere Beteiligte darunter das VDI Technologiezentrum GmbH als Projektträger sowie das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und die Stadt Braunschweig als assoziierte Projektpartner, wurden hybrid zugeschaltet und gemeinsam Synergieeffekte und mögliche Kooperationen besprochen.

Nächste Schritte: Das Verbundtreffen war ein großer Erfolg! Durch die enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis konnten wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden, die nun in die nächste Phase des Projekts einfließen. Besonders die praxisnahe Perspektive der Stadt Solingen hilft dabei, konkrete Lösungsansätze für die Herausforderungen moderner Krisenbewältigung in Smart Cities zu entwickeln.

Ein herzlicher Dank geht an alle Beteiligten für die produktiven Diskussionen, den motivierten Austausch und die Gastfreundschaft der Stadt Solingen.

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit!

Welche zukünftigen Entwicklungen gibt es im Bereich von Smart Cities und Technologien und wie wird der Mensch in diesem soziotechnischen System betrachtet?

Das SMARTKRIS-Team der TUBS, Lea Smidt und Sebastian Sterl mit der Klingenstadt Solingen als Projektleitung, waren auf der Messe vertreten, um diese und weitere spannende Fragen mit Akteuren aus den Bereichen Smart City, Kommunikation oder digitale Verwaltung zu diskutieren und das Netzwerk zu erweitern.

Dabei betonte unter anderem Familienministerin Lisa Paus am letzten Tag die Bedeutung digitaler Teilhabe, einer gemeinwohlorientierten Digitalisierung und des Menschen als zentraler Akteur.

Weiterhin wurden Konzepte wie der Shared-City Ansatz mit Bürgerbeteiligung und Kommunikation zur Vertrauensbildung, die Erwartungen der Bürger:innen gegenüber Verwaltungsdienstleistungen oder Krisenkommunikation präsentiert und Synergieeffekte zum Thema Kaskadeneffekte in digitalen Verwaltungen, soziale Auswirkungen und Kommunikation von Krisen betrachtet.

Das SMARTKRIS-Team bedankt sich für die Organisation, Präsentationen und spannenden Gesprächen und freut sich auf die SCCON im nächsten Jahr!

Weitere Informationen zur SCCON sind aufrufbar unter: www.smartcountry.berlin/de/

02.10.24

Am 30. September 2024 fand im ehemaligen Kino Kosmos in Berlin der Zukunftskongress „Mut macht Zukunft“ der grünen Bundestagsfraktion statt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die drängenden politischen Herausforderungen unserer Zeit, darunter die Zukunft der Demokratie, der Zusammenhalt in einer vielfältigen Gesellschaft und die klimaneutrale Modernisierung unserer Wirtschaft. Der Kongress war hochkarätig besetzt und zahlreiche Expertinnen und Experten sowie Politikerinnen und Politiker brachten ihre Perspektiven in Form von Vorträgen und Podiumsdiskussionen ein. Auch das Forschungsforum Öffentliche Sicherheit war vor Ort vertreten, durch Dr. Naomi Shulman (TU Braunschweig) und Dr. Eri Park (FU Berlin).

Annalena Baerbock (Bundesministerin des Auswärtigen Amts) sprach über die europäische Sicherheitspolitik und die notwendige Unterstützung junger Demokratien. Sie warnte vor dem zunehmenden Einfluss autoritärer Regime und betonte die Notwendigkeit einer kohärenten europäischen Strategie, um Staaten, wie z.B. Moldau, gegen äußere Bedrohungen abzusichern. Ihre Rede zielte darauf ab, die EU als verlässlichen Partner für osteuropäische Länder zu positionieren.

Die Beteiligung des Forschungsforums Öffentliche Sicherheit an der Veranstaltung – vertreten durch Dr. Park und Dr. Shulman – unterstrich die Bedeutung der sicherheitspolitischen Forschung im Rahmen der öffentlichen Diskussionen. In persönlichen Gesprächen und Diskussionsrunden brachten sie die Perspektive des Forums ein, insbesondere im Hinblick auf Sicherheitsstrategien gegen zersetzende Kräfte von innen und außen sowie die Rolle der Forschung im Umgang mit sicherheitsrelevanten Herausforderungen.

Der Zukunftskongress „Mut macht Zukunft“ war somit eine geeignete Plattform, um aktuelle politische Herausforderungen sowie relevante Lösungsansätze zu diskutieren. Die Veranstaltung zeigte eindrucksvoll, wie wichtig es ist, mutige Entscheidungen für eine sichere und nachhaltige Zukunft zu treffen.

02.10.24

Trotz Wind, Wasser und Wolkenbrüchen – zum gemeinsamen Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGPs) und der Österreichischen Gesellschaft für Psychologie (ÖGP) waren sechs Mitglieder der Abteilung Psychologie soziotechnischer Systeme (TU Braunschweig) und der Forschungsgruppe Digitalisierung und vernetzte Sicherheit (Weizenbaum-Institut) in Wien und haben die Auswirkungen eines Extremwettereignisses hautnah miterlebt.

Den Kongress bereicherten die sechs wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen – Dr. Anna Heidenreich, Elisabeth Glunz, Dennis Miether, Dr. Naomi Shulman, Leonie Terfurth und Lasse Wennerhold – mit Vorträgen zur breitgefächerten Forschung der Abteilung, zu Themen der Cybersicherheit, der Risiko- und Krisenkommunikation, der psychosozialen Wahrnehmung extremer Hitze und der kommunalen Resilienzförderung in den SifoLIFE-Projekten.

Wie können psychosoziale Lageinformationen visualisierbar, recherchierbar und dokumentiertbar gemacht werden und welche Schritte sollte die Weiterentwicklung und -nutzung beinhalten?

Diese Leitfragen diskutierten das PsychoKat-Team der TU Braunschweig, Fraunhofer FOKUS und DRK gemeinsam mit dem Projektträger VDI, vertreten durch Dr. Karin Reichel, bei FOKUS in Berlin.

Dabei wurde zuerst die Gesamtkonzeption der MIP-PS vorgestellt, die Plattform gemeinsam getestet und Ideen der Weiterentwicklung und Weiterführung für die Zielgruppen bestehend aus politischen Entscheider:innen, Behörden, Hilfsorganisationen und Wissenschaftler:innen diskutiert.

Wir danken dem Projektträger und den Projektpartnern für den gemeinsamen Austausch.

Weitere Informationen zur Konzeption der Informationsplattform unter:

Sterl, Sebastian; Billig, Andreas; Taffo, Franck William; Svoboda, David; Gerhold, Lars (2024): Perceiving and Behaving in a Crisis: Developing a Multi-Functional Crisis Information Platform for Psychosocial Situations (CIP-PS). CORE – paper. Conference proceedings "21th Annual Global Conference on Information Systems for Crisis Response and Management (ISCRAM 2024)". https://ojs.iscram.org/index.php/Proceedings/article/view/29

Zu Beginn der Corona-Pandemie wurden Entscheidungen in erster Linie auf Basis epidemiologischer Studien getroffen und weniger die psychosoziale Lage der Bevölkerung betrachtet. Dabei ist die psychosoziale Situation Informationsgrundlage zur Bewertung der Wahrnehmung und des Verhaltens der Bevölkerung in Krisen und Katastrophen und somit wichtiger Teil des Gesamtlagebilds.

Folgende Fragen stehen in der Forschungsarbeit im Fokus:

Die neu veröffentlichte Studie diskutiert diese Fragen mit empirischen Ergebnissen von Befragungsdaten zu verschiedenen Zeitpunkten der Pandemie und liefert wichtige Erkenntnisse zur Integration psychosozialer Bevölkerungsdaten zur evidenzbasierten Entscheidungsunterstützung für Krisenmanager und Behörden.

Der Artikel ist abrufbar unter:

Lars Gerhold, Sebastian Sterl, Elisabeth Glunz, Friederike Witt, Daniela Stelzmann, 2024. The relevance of risk perception and coping strategies for COVID-19 situation reports. International Journal of Mass Emergencies & Disasters. https://doi.org/10.1177/02807270241277809

06.09.

Am 6.9.2024 fand im Landtag Nordrhein-Westfalen eine öffentliche Anhörung der Enquetekommission II zum Thema Gesellschaftlicher Zusammenhalt (Warnung der Bevölkerung) statt, bei der Prof. Dr. Lars Gerhold als Sachverständiger eingeladen war.

Die Abgeordneten des Landetages machten zahlreich von der Gelegenheit gebrauch, Prof. Gerhold zu den aus ihrer Sicht relevanten Aspekten seiner schriftlichen Stellungnahme zu befragen.

Zentrale Aspekte der Anhörung, die Prof. Gerhold in seinen mündlichen Statements herausstellte, betrafen die folgende Aspekte:

Die Sitzung unterstrich noch einmal die hohe Bedeutung des Themas Warnung im Bevölkerungsschutz und die hohe Relevanz einer soziotechnischen Perspektive darauf. Denn nur aus einem guten Zusammenspiel zwischen technischer Warninfrastruktur, Entscheider:innen in verantwortlichen Organisationen und Nutzer:innen können Warnungen in vor Krisen und Katastrophen erfolgreich sein.

Die schriftliche Stellungnahme kann hier heruntergeladen werden:

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST18-1731.pdf

Das Video zur Anhörung kann hier angesehen werden:

11.09.24

Beim Zukunftsforum Spezial zum Thema „Zivil-militärische Zusammenarbeit“ in der Julius-Leber-Kaserne in Berlin haben Dr. Naomi Shulman (TU Braunschweig) und Dr. Eri Park (FU Berlin) das Forschungsforum Öffentliche Sicherheit in die Diskussion eingebracht. Nach einer Einführung ins Thema und einer Beschreibung der aktuellen Lage der zivil-militärischen Zusammenarbeit in Deutschland widmeten sich einzelne Workshops der Zusammenarbeit in unterschiedlichen staatlichen und gesellschaftlichen Bereichen. Beim Workshop zu kritischen Infrastrukturen ging es beispielsweise um die wesentlichen Herausforderungen und mögliche Lösungsansätze der zivil-militärischen Zusammenarbeit. Die rege Diskussion nahm dabei soziale und technische Gesichtspunkte gleichermaßen in den Blick. Der produktive Tag endete mit einer Darstellung aller Workshopergebnisse und dem Ausblick auf nächste Arbeitsschritte.

Für das Forschungsforum Öffentliche Sicherheit war dies ein ertragreiches Treffen: das Thema der zivil-militärischen Zusammenarbeit wird uns bestimmt weiter begleiten. Vielen Dank an das Zukunftsforum Öffentliche Sicherheit für die wichtigen Impulse und die Gelegenheit zum vertieften Austausch!

11.09.24

Auf der ESA 2024 in Porto hat Dr. Naomi Shulman das Projekt BeLIFE und erste Ergebnisse der Wissenswerkstatt SifoLIFE zum Thema Resilienz im Bevölkerungsschutz vorgestellt. Ihr Vortrag „Conceptualizing Risk, Resilience, and Crisis Management through the Lens of Sociotechnical Systems”, im Rahmen eines Panels des Research Networks “Sociology of Risk and Uncertainty”, hat die zentralen sozialen, technischen, psychosozialen und gesellschaftlichen Aspekte der Resilienz im SifoLIFE-Verbund dargestellt und aufgezeigt, was die Herausforderungen und die Potenziale des Resilienzbegriffs für SifoLIFE ausmacht.

Von über 3000 Soziolog:innen und anderen Sozialwissenschaftler:innen besucht, gab es auf der ESA 2024 sowohl tiefgreifende als auch weitreichende Einblicke in die aktuelle Forschung. Besonderes Highlight waren dabei beispielsweise ein Panel zur Theorie von Risiko und Unsicherheit, in dem es um die Begriffe der Krise und des Risikos, um die Rolle des Zufalls und des Glücks und die Grundlagen des Vertrauens ging, sowie ein Panel zu den Methoden der Risikosoziologie, in dem unter anderem szientometrische und bibliometrische Analysen sowie Szenarien als Hilfsmittel des Krisenmanagements thematisiert wurden.

Auch die Plenarsitzungen, die sich an den Konferenzbegriffen „Tension, Trust and Transformation“ orientierten, waren sehr eindrucksvoll. Ein Höhepunkt war dabei das ergreifende Plädoyer von Nira Yuval Davis, in der Plenarsitzung zum Thema Vertrauen, für eine „politics of care“, deren Praxis gleichzeitig die Hoffnung auf zukunftsweisende Veränderungen des menschlichen Zusammenlebens wecken könne.

So hat die Konferenz reichhaltige Denkanregungen für unsere Forschung zum Zusammenleben in einer resilienten Gesellschaft sowie zu den gegenwärtigen Herausforderungen und zukünftigen Möglichkeiten sicherheitskritischer soziotechnischer Systeme im Umgang mit Risiken und Krisen geliefert.

11.09.24

Am 13. Juni waren die Abteilung Psychologie soziotechnischer Systeme der TU Braunschweig und das Forschungsforum Öffentliche Sicherheit beim 46. Zukunftsforum Öffentliche Sicherheit zum Thema „Desinformation als hybride Bedrohung“ im Deutschen Bundestag mit Professor Lars Gerhold, Dr. Naomi Shulman, Dr. Eri Park und Sebastian Sterl zahlreich vertreten.

Das 46. Zukunftsforum beleuchtete mit drei eindrucksvollen Keynotes von Thomas Krüger (Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung), Dr. Konstantin von Notz MdB (Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums) und Sinan Selen (Vizepräsident des Bundesamts für Verfassungsschutz) die gravierenden Risiken der Desinformation für staatliche Strukturen und Institutionen. Dabei beschrieben die Keynote-Speaker auch, welche verheerenden Auswirkungen Desinformation auf die politischen und rechtlichen Prozesse in einer Demokratie haben könne und zeigten auf, wie diesen Auswirkungen mit Bildung und Bewusstseinsstärkung in der Breite der Gesellschaft begegnet werden müsse.

Auch die folgenden Impulse zum Umgang mit Desinformation in unterschiedlichen staatlichen und gesellschaftlichen Bereichen – von der Wissenschaft bis hin zu den Medien, von der Verteidigung bis hin zur Schule – lieferten viele Anregungen für die anschließende Diskussion. Die zukunftsweisende und sicherheitskritische Frage des Umgangs mit Desinformation werden wir sowohl in der Projektarbeit als auch im Politikdialog weiter diskutieren: vielen Dank an das Zukunftsforum Öffentliche Sicherheit für die gelungene Veranstaltung zum Thema!

Am 27. Juni kamen zahlreiche Projektpartner der fünf Projekte, die derzeit unter der BMBF-Förderrichtlinie SifoLIFE an der „Demonstration innovativer, vernetzter Sicherheitslösungen“ arbeiten, zur ersten Wissenswerkstatt SifoLIFE zusammen. Das Projekt BeLIFE (https://www.sifo.de/sifo/de/foerderung/sifolife/sifolife.html) richtete die Wissenswerkstatt SifoLIFE zum Thema „Resilienz in kommunalen Kontexten“ im Haus der Wissenschaft in Braunschweig aus.

Vormittags gab es mit drei Vorträgen, zu denen auch die Öffentlichkeit eingeladen war, tiefe Einblicke in verschiedene Perspektiven auf Resilienz. In allen drei Vorträgen zeigte sich, wie Resilienz zur Grundlage einer starken Zivilgesellschaft in unterschiedlichen Krisen- und Katastrophensituationen werden kann. Prof. Dr. Lars Gerhold (TU Braunschweig, Psychologie soziotechnischer Systeme) diskutierte „Resilienz als Konzept im Bevölkerungsschutz“, Prof. Dr. Wolfgang Sunder (TU Braunschweig, Gesundheitsbau) widmete sich der Rolle von „Resilienz im Gesundheitsbau“ und Prof. Dr. Alexander Stolz (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Resilienz technischer Systeme) erörterte die Frage „Resilienz messbar und praktikabel gestalten, geht das?“.

Am Nachmittag hatten die SifoLIFE-Projekte dann in einer geschlossenen Arbeitsphase die Gelegenheit, das eigene Projektwissen und die Anregungen aus den Vorträgen gemeinsam zu reflektieren und die projektübergreifende Bedeutung der Resilienz zu diskutieren. Vom BeLIFE-Team moderiert, tauschten sich die fünf Projekte zu den Möglichkeiten und Grenzen des Resilienzbegriffs, der Bewertung und Messbarkeit von Resilienz sowie zu den Potenzialen einer dauerhaften Resilienzförderung aus.

Abgerundet wurde die Veranstaltung schließlich durch einen ko-kreativen Workshop von Imaginary (https://www.imaginary.org/) zur Konzeption der geplanten Wanderausstellung im Rahmen von SifoLIFE. Die zweite Wissenswerkstatt SifoLIFE ist für den 07. und 08.11.2024 in Hamburg beim SifoLIFE-Projekt RESCUE-MATE (https://www.rescue-mate.de/) geplant.

Die Wissenswerkstätten SifoLIFE des Projekts BeLIFE bieten den fünf SifoLIFE-Projekten einen regelmäßigen Rahmen, um miteinander nicht nur gemeinsame Herausforderungen zu diskutieren, sondern auch Lösungsvorschläge zu erarbeiten, um diesen Herausforderungen zu begegnen. So entsteht eine projektübergreifende Arbeit an zentralen, sicherheitskritischen Themen, die dazu beiträgt, die SifoLIFE-Projekterkenntnisse auch über die jeweiligen kommunalen Kontexte hinaus wirkmächtig zu machen. Der 27. Juni hat diese Werkstattreihe eröffnet: Die hochmotivierte Beteiligung der SifoLIFE-Projekte hat daraus ein arbeitsintensives und erfolgreiches Treffen gemacht. Jetzt freuen wir uns auf das nächste Zusammenkommen im November!

Welche Risikoszenarien bedrohen (digitale) Vorgänge in Stadtverwaltungen und wie kann der SmartCity-Ansatz für die Krisenkommunikation mit und von Bürger:innen genutzt werden?

Zur Vorstellung dieser Fragen im kürzlich gestarteten SMARTKRIS-Projekt fand Anfang Juli das Kickoff-Treffen gemeinsam mit dem Projektträger VDI, betreut durch Julia Henn und Ingrid Fröhlingsdorf, statt.

Dazu führten die Nils Gerken, Simone Nakaten und Anja Bobe von der Stadt Solingen in die digitale Technologie ihrer SmartCity ein und zeigten zudem die Funktionsweisen und Potentiale der digitalen Informationsstelen aus nächster Nähe. Diese bieten großes Potential effektiver Kommunikation in Krisen.

Wie unter dem All-Gefahren-Ansatz soziale Kaskaden und Eskalationspunkte entstehen und mittels theoretisch fundierter Modelle effektive Krisenkommunikationsstrategien entwickelt werden können skizzierten die Lars Gerhold, Sebastian Sterl, Elisabeth Glunz und Lea Smidt von der TU Braunschweig. Yannick Fernholz vom Weizenbaum-Institut gab zudem einen Einblick in das weite Feld der SmartCity-Konzepte.

Wir danken dem Solinger Team für die Organisation des Treffens und freuen uns auf das gemeinsame Projekt und den Beitrag unserer Forschung zur Stärkung der Resilienz von soziotechnischen Systemen und Gesellschaft im Kontext von Krisen.

Nähere Informationen zum Projekt sind verfügbar unter: https://www.tu-braunschweig.de/psychologie/sts/projekt-smartkris

Wie sieht die Zukunft der Sicherheit aus? Zu welchen Aspekten von Sicherheit findet Forschung statt? Und welchen Herausforderungen muss sich die Gesellschaft stellen? Diese und viele weitere Fragen stehen im Mittelpunkt der Arbeit des Zukunftslabor Sicherheit. Wir laden Sie herzlich ein, uns zur Langen Nacht der Wissenschaften https://lnkd.in/dzDmEi8Y am 22.06.2024 ab 17 Uhr im Zukunftslabor Sicherheit zu besuchen!

Anschaulich und innovativ präsentiert das Zukunftslabor Sicherheit im Einstein Center Digital Future aktuelle Projekte aus der Sicherheitsforschung. Interaktive Szenarien laden zum Mitmachen ein. Mit der Augmented Reality Klimawandel lernen Sie die unzähligen Folgen des Klimawandels kennen. Die AR Safe Passenger visualisiert verschiedene Projekte, die sich mit der Sicherheit an Bahnhöfen auseinandersetzen und erlaubt es Ihnen, sich virtuell durch diesen Bahnhof zu bewegen.

Wir freuen uns zudem sehr, dass unsere nagelneue Augmented Reality Anwendung "Troubled Water" zum Einsatz kommt. Sie vermittelt Schutzwissen und schafft Aufmerksamkeit für Vorsorgeverhalten für den Hochwasserfall.

Eine gänzlich immersive Erfahrung bietet Ihnen unsere Virtual Reality Anwendung, die die Ergebnisse von Forschungsprojekten zur Lagebilderstellung erfahrbar macht. Begeben Sie sich als Feuerwehrmann:frau in ein brennendes Gebäude und nutzen Sie die neuesten Foschungsergebnisse, um Ihre Kolleg:innen zu finden.

Das Zukunftslabor Sicherheit wird durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Projekts BeLIFE gefördert und baut auf der Arbeit des Forschungsforum Öffentliche Sicherheit auf, das seit 2009 im Bereich Sicherheitsforschung an der Freien Universität Berlin und seit 2022 an der Technischen Universität Braunschweig tätig ist.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Wir freuen uns auf die ISCRAM 2024 in Münster. Die Information Systems for Crisis Response and Management Conference ist für uns die wichtigste internationale Konferenz rund um die Themen soziotechnische Systeme, Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz. Auf der diesjährigen Ausgabe, ausgerichtet von unseren Kollegen des Competence Center for Crisis Management (C³M), sind meine Teams von Technische Universität Braunschweig und Weizenbaum Institute for the Networked Society mit gleich 5 Beiträgen dabei, 4 davon sind bereits in den Proceedings verfügbar https://lnkd.in/dewbKKjd.

Als CoRe (Completed Research Paper) stellen wir einen Vorschlag zur Umsetzung einer multifunktionalen Plattform zur Darstellung eines psychosozialen Lagebildes vor: "Perceiving and Behaving in a Crisis: Developing a Multi-Functional Crisis Information Platform for Psychosocial Situations (CIP-PS) (Sterl, Billig, Taffo, Svoboda, Gerhold)

Und ebenso als CoRe Paper einen Beitrag zur Rolle von Unsicherheit in der Bekämpfung von Waldbrand aus einer gemeinsamen Arbeit mit Nikola Tietze: "Uncertainty in Forest Fire Management" (Tietze, Kox, Büser, Gerhold)

Und als WiP Paper (Work in Progress) steuert das Team um Thomas Kox meiner Forschungsgruppe Digitalisierung und vernetzte Sicherheit https://lnkd.in/e8Dam7ND vom Weizenbaum Institute for the Networked Society Institut in Zusammenarbeit mit Fraunhofer FOKUS ein Paper zum Thema mit Kollegen von FOKUS zur Nutzung von Chatbots zur Lagebilderfassung: "Chatbot Based Public Sensoring to improve Situational Awareness" (Betke, Peitzsch, Boldt, Reimann, Kox)

Und eine Arbeit meiner Weizenbaumgruppe in Kooperation mit Dr. Patricia M. Schütte des Fachgebiet Bevölkerungsschutz, Katastrophenhilfe und Objektsicherheit (BuK) zu Artefakten und Praktiken der Digitalisierung in BOS: "Digitalisation in the organisational culture of safety and security agencies" (Kox, Schütte, Rohwedder, Büser)

Zu guter Letzt wird Dr. Naomi Shulman im Rahmen eines Project Symposiums https://lnkd.in/d_eBWZMg unser SifoLIFE Vorhaben BeLIFE vorstellen:

"Knowledge Transfer in the BeLIFE Project: The Foundation of Holistic Crisis Management"

Wir werden mit (fast) dem gesamten Team vor Ort sein und freuen uns darauf, alte und neue Bekannte zu treffen und uns zu den neuesten Entwicklungen unserer Forschungsfelder auszutauschen!

https://lnkd.in/d6vsR4_f

„Vulnerable Bevölkerungsgruppen identifizieren, dabei diverse Krisentypen berücksichtigen, um somit gesellschaftliche Resilienz steigern zu können.“

Unter dem Thema „Gesellschaftliche Vulnerabilität“ diskutierten diese und andere Aspekte @Sebastian Sterl und @Lea Malcharczyk von BMBF-Projekt #PsychoKat gemeinsam mit Anwender:innen aus #Kommunen, #BOS und #Industrie.

Dabei fand der vom SIFO-Projekt #HERAKLION organisierte Workshop im Vorfeld des diesjährigen #BMBF-#Innovationsforums „Zivile Sicherheit 2024“ unter dem Titel „Kommunale Krisenfestigkeit und Resilienz mit #SIFO-Projekten“ statt.

Weiter Informationen zu den Ergebnissen sind hier zu finden: https://www.heraklion-projekt.de/?page_id=1846

Wir danken den Organisator:innen und Teilnehmenden für den spannenden Austausch!

06.06.24

Resilienz ist in aller Munde. Gerade in einer Welt, die sich immer schneller wandelt und in einer Zeit, in der Krisen immer häufiger und in immer komplexeren Zusammenhängen auftreten, ist eine resiliente Bevölkerung zu einem zentralen Ziel des Katastrophenschutzes geworden. Aber nicht nur die Bevölkerung, auch Städte und Kommunen, Infrastrukturen sowie technische Systeme sollen resilient werden. Mit der im Juli 2022 beschlossenen Deutschen Strategie zur Stärkung der Resilienz gegenüber Katastrophen ist auch auf bundespolitischer Ebene das Zeichen gesetzt worden, dass Resilienz ein übergeordnetes Ziel in allen Bereichen des öffentlichen Lebens ist, weil es uns für vielfältige Gefahren wappnet.

Das Forschungsprojekt BeLIFE der Abteilung Psychologie soziotechnischer Systeme der TU Braunschweig untersucht fünf Regionen und Kommunen in Deutschland, die daran arbeiten, mit innovativen Lösungen kommunale Resilienz im Katastrophenfall zu stärken. Unter der BMBF-Förderrichtlinie „Demonstration innovativer, vernetzter Sicherheitslösungen“ erproben die fünf Vorhaben für unterschiedliche Katastrophenszenarien ganzheitlich konzipierte Lösungen – von dynamischen Lagebildern über autarke Krisenkommunikation bis hin zu einem städtischen System des Resilienzmanagements.

Zu unserer ersten „Wissenswerkstatt SifoLIFE“ mit dem Schwerpunkt „Resilienz in kommunalen Kontexten“ in der Aula des Hauses der Wissenschaft möchten wir Sie schon jetzt einladen. Am Vormittag des 27. Juni 2024 diskutieren wir dort mit drei öffentlichen Vorträgen die psychologische, gesellschaftliche, infrastrukturelle und technische Resilienz und ihre Bedeutung für die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen der zivilen Sicherheit.

Prof. Dr. Lars Gerhold, Projektleiter des BeLIFE-Verbunds und Professor der Psychologie soziotechnischer Systeme an der TU Braunschweig, widmet sich der „Resilienz als Konzept im Bevölkerungsschutz“. Prof. Dr. Wolfgang Sunder, Forschungsleiter des Gesundheitsbaus an der TU Braunschweig, thematisiert die „Resilienz im Gesundheitsbau“. Schließlich geht Prof. Dr. Alexander Stolz, Professor für Resilienz technischer Systeme an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, der Frage nach, „Resilienz messbar und praktikabel gestalten, geht das?“

Sollten auch Sie sich für die zukunftsträchtigen Möglichkeiten der Resilienzförderung interessieren, merken Sie sich den Vormittag des 27. Juni vor. Wir laden Sie herzlich ein, bei den spannenden Vorträgen rund ums Thema Resilienz dabei zu sein!

06.06.24

Dr. Naomi Shulman und Lasse Wennerhold vom Projekt BeLIFE sind in den letzten Wochen von Hamburg (Projekt RESCUE-MATE) bis nach Freiburg im Breisgau (Projekt FreiburgRESIST), vom Landkreis Meißen (Projekt KriKom-LK-MEI) bis in den Landkreis Wesermarsch (Projekt LifeGRID) und nach Dortmund (Projekt ADLeR) durch Deutschland gereist, um die Projekte der SifoLIFE-Förderrichtlinie in Person zu besuchen. Neben der Vorstellung von BeLIFE im Allgemeinen und der in nächster Zeit geplanten Veranstaltungen und Aktivitäten, so zum Beispiel die erste Wissenswerkstatt SifoLIFE im Haus der Wissenschaft in Braunschweig am 27.06.2024, stand das persönliche Kennenlernen aller Projektkonsortien und die Abstimmung einer gemeinsamen Arbeitsebene im Vordergrund. Das BeLIFE-Team hat bei den Projekten einen umfassenden Einblick in die aktuellen Arbeitsstände sowie in bisherige Ergebnisse, Fragen und Herausforderungen bekommen. Ausblicke auf die jeweilige Projektarbeit der nächsten Wochen und Monate rundete diese ersten Besuche ab. BeLIFE wird diese Eindrücke mitnehmen, um die Projekte in ihrer Arbeit bestmöglich zu vernetzen und zu unterstützen.

06.06.24

Beim Projektsymposiums der ISCRAM 2024 hat Dr. Naomi Shulman den multidimensionalen Wissenstransfer des Projekts BeLIFE vorgestellt. Weil BeLIFE als Begleitforschungsprojekt eine Metaperspektive auf die BMBF-Förderlinie SifoLIFE einnimmt, kann es die Erkenntnisse der SifoLIFE-Projekte gezielt unterschiedlichen Akteursgruppen vermitteln. Dabei werden vor allem drei Ebenen angesprochen: die SifoLIFE-Projekte selbst, die Entscheidungskräfte in Politik und BOS, sowie die allgemeine Bevölkerung. Indem BeLIFE sich an den Bedarfen von Akteuren, dem Zusammenwirken unterschiedlicher sozialer und technischer Systeme, und der Vielfalt zukünftiger Herausforderungen im Bereich der zivilen Sicherheit orientiert, ermöglicht das Projekt einen effektiven und nachhaltigen Wissenstransfer.

Im zweiten Teil des Projektsymposiums haben sich Dr. Shulman und Lasse Wennerhold in einer Speed-Dating Runde mit dem Publikum zu den Details des BeLIFE-Projekts ausgetauscht. Die Formate und Ziele des multidimensionalen Wissenstransfers sind auf großes Interesse gestoßen, und das BeLIFE-Team hat mit den Teilnehmenden interessante Anschlussdiskussionen darüber geführt, wie wichtig es ist, Wissenstransfer von Anfang an in Sicherheitsforschungsprojekten mitzudenken, um so die Grenzen zwischen Wissenschaft und Praxis zu überwinden, Projekterkenntnisse in die Anwendung zu bringen, und sowohl politische Entscheidungskräfte als auch die allgemeine Bevölkerung für die Kern- und Zukunftsthemen und für nachhaltige Lösungen der Sicherheitsforschung zu sensibilisieren.

Wir freuen uns auf die ISCRAM 2024 in Münster. Die Information Systems for Crisis Response and Management Conference ist für uns die wichtigste internationale Konferenz rund um die Themen soziotechnische Systeme, Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz. Auf der diesjährigen Ausgabe, ausgerichtet von unseren Kollegen des Competence Center for Crisis Management (C³M), sind meine Teams der TU Braunschweig und des Weizenbaum Instituts für Networked Society mit gleich 5 Beiträgen dabei, 4 davon sind bereits in den Proceedings verfügbar.

Als CoRe (Completed Research Paper) stellen wir einen Vorschlag zur Umsetzung einer multifunktionalen Plattform zur Darstellung eines psychosozialen Lagebilds vor: "Perceiving and Behaving in a Crisis: Developing a Multi-Functional Crisis Information Platform for Psychosocial Situations (CIP-PS) (Sterl, Billig, Taffo, Svoboda, Gerhold). ojs.iscram.org/index.php/Proceedings/article/view/29

Und ebenso als CoRe Paper einen Beitrag zur Rolle von Unsicherheit in der Bekämpfung von Waldbrand aus einer gemeinsamen Arbeit mit Nikola Tietze: "Uncertainty in Forest Fire Management" (Tietze, Kox, Büser, Gerhold) ojs.iscram.org/index.php/Proceedings/article/view/65

Und als WiP Paper (Work in Progress) steuert das Team um Thomas Kox meiner Forschungsgruppe Digitalisierung und vernetzte Sicherheit vom Weizenbaum Institut in Zusammenarbeit mit Frauenhofer FOKUS ein Paper zur Nutzung von Chatbots zur Lagebilderfassung: "Chatbot Based Public Sensoring to improve Situational Awareness" (Betke, Peitzsch, Boldt, Reimann, Kox) ojs.iscram.org/index.php/Proceedings/article/view/89

Und eine Arbeit meiner Weizenbaumgruppe in Kooperation mit Dr. Patricia M. Schütte des Fachgebiet Bevölkerungsschutz, Katastrophenhilfe und Objektsicherheit (BuK) zu Artefakten und Praktiken der Digitalisierung in BOS: "Digitalisation in the organisational culture of safety and security agencies" (Kox, Schütte, Rohwedder, Büser) ojs.iscram.org/index.php/Proceedings/article/view/44

Zu guter Letzt wird Dr. Naomi Shulman im Rahmen eines Project Symposiums unser SifoLIFE Vorhaben BeLIFE vorstellen:

"Knowledge Transfer in the BeLIFE Project: The Foundation of Holistic Crisis Management"

Wir werden mit (fast) dem gesamten Team vor Ort sein und freuen uns darauf, alte und neue Bekannte zu treffen und uns zu den neuesten Entwicklungen unserer Forschungsfelder auszutauschen!

https://lnkd.in/d6vsR4_f

22.05.24

Können technische Systeme zukünftig die Sicherheit und Resilienz der Gesellschaft erhöhen? Worauf muss bei der Gestaltung technischer Systeme im Sicherheitskontext geachtet werden? Und wie kann die Zusammenarbeit von Forschung, Wirtschaft, Staat und Zivilgesellschaft durch technische Systeme gestärkt werden, um uns auf die Krisen und Katastrophen der Zukunft vorzubereiten?

Diese und ähnliche Fragen werden im Testlabor Sicherheit der Psychologie soziotechnischer Systeme der Technischen Universität Braunschweig beforscht und diskutiert.

Aktuell beschäftigt wir uns insbesondere mit den Potenzialen sogenannter immersive intervention technology in Bezug auf Schutz- und Vorsorgeverhalten. Das heißt, wir untersuchen, ob und wie virtual und augmented reality Anwendungen dazu beitragen können, das Verhalten der Gesellschaft während und in Bezug auf spezifische Krisensituationen zu verbessern.

Unsere erste Studie AR Troubeld Water untersucht die Effekte der Verwendung eines iOS Prototyps* auf Schutzwissen und Vorsorgeverhalten in Bezug auf Hochwasserereignisse.

Zusätzlich zu unserer Forschung können Studierende und Interessierte im Lab mit Prototypen aus aktuellen und vergangenen Projekten der Sicherheitsforschung interagieren.

Kontakt:

Leonie Terfurth

leonie.terfurth(at)tu-braunschweig.de

lab-sts@tu-braunschweig.de

*entwickelt mit relative pictures GmbH